在稀土资源成为国际焦点的同时优速配资,另一种战略金属钨正悄然引发新一轮全球争夺。这种熔点高达3400℃的"工业牙齿",因其独特的物理特性,成为军工、航天、半导体等领域的核心材料,其重要程度比稀土还猛。全球钨市场数据显示,中国以7万吨年产量占据83%份额,而越南凭借北部太原省诺坡矿的4500吨产量跃居第二。当马山集团计划出售这座亚洲最大钨精炼设施时,一场涉及中美越欧的多方博弈就此展开,其复杂程度远超表面资源争夺。

一、钨:被低估的战略金属之王

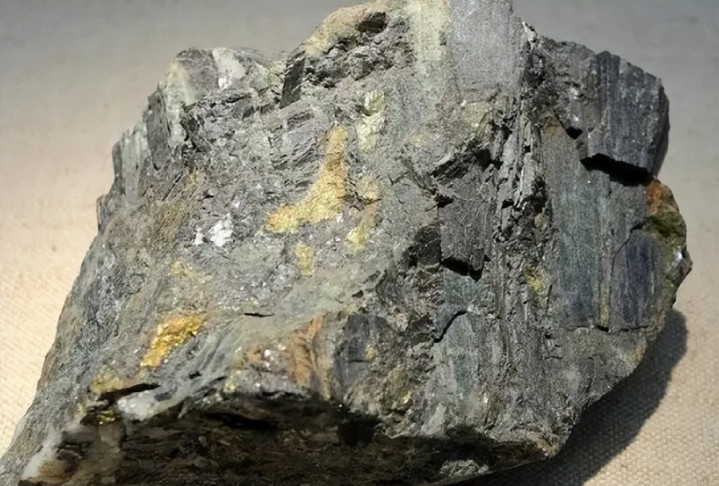

钨的不可替代性源于其物理特性的完美组合:密度是铁的1.7倍,硬度接近钻石,熔点冠绝所有金属。这些特性使其在军工领域成为"穿透力倍增器"——现代穿甲弹的钨合金弹芯能在2000米距离击穿1米厚装甲;导弹喷管喉衬使用钨基复合材料,可承受3000℃以上高温气流的冲刷。在民用领域,钨钢刀具的切削效率是传统工具的5倍,半导体制造中的钨栓塞技术支撑着7nm以下芯片的电路连接。

全球钨消费结构呈现"三足鼎立"态势:35%用于硬质合金工具,30%投入特钢生产,25%服务军工航天。这种分布使得钨资源具有双重战略属性——既是制造业升级的基础材料,也是国家安全的战略物资。中国自实施钨矿开采总量控制以来,通过配额制度将出口量压缩60%,推动价格从180美元/吨度涨至420美元/吨度优速配资,重塑了全球供应链格局。

二、诺坡矿:改变游戏规则的亚洲枢纽

越南太原省的诺坡矿区藏着改变力量平衡的钥匙。这座1951年发现的矿床,经现代勘探证实钨储量达12万吨,按当前产能可稳定开采30年。其配套的精炼厂采用中国技术改造后,氧化钨纯度达99.9%,仲钨酸铵产能占全球非中国产量的40%。这种"矿+炼"一体化模式,使越南成为全球唯一能与中国在钨精炼领域全面竞争的国家。

交易传闻背后,是精密计算的利益网络。马山集团因债务危机急于出手,开价12亿美元包含矿权、精炼厂及配套电网。中国买家看中的不仅是产能,更是越南作为东盟核心的区位优势——从诺坡矿到广西防城港的铁路运输仅需18小时,较从中国内陆运输成本降低35%。而美国方面,从越南进口的钨产品占其总进口量的22%优速配资,若失去这个供应源,其导弹制造将面临关键材料断供风险。

三、多维博弈:关税、地缘与产业控制

特朗普突然对越南商品加征20%关税,彻底打乱了美国的布局。这项看似针对贸易逆差的举措,实则暴露了美国在战略资源领域的焦虑——越南对美钨出口额达3.8亿美元,占其钨产品出口总量的58%。关税壁垒使越南对美出口成本激增,反而促使河内方面重新评估中企收购案。

越南的算盘更为精妙:一方面通过《矿产法》修订案将矿权续签费提高至产值的15%,另一方面要求收购方承诺在越南建设下游应用产业。这种"资源换技术"策略,既延续了引入中国铝业开发铝土矿的成功经验,又试图避免重蹈澳大利亚铁矿石企业被外资控股的覆辙。

中国企业面临的挑战远超商业范畴。诺坡矿周边30公里范围内分布着7个稀土矿点,若能实现钨稀土协同开发,将构建起年产值超50亿美元的战略金属集群。但越南《国家安全审查条例》规定,外资并购涉及战略资源项目需经国防部、公安部等六部委联审,审批周期可能长达18个月。

四、未来格局:从资源争夺到产业链重构

这场博弈正在催生新的产业生态。中国五矿集团已提出"越南基地+中国深加工+全球市场"的三段式方案,承诺在收购后5年内投资2.3亿美元建设特种合金产业园。美国则联合澳大利亚启动"钨供应链弹性计划",试图通过回收退役武器中的钨材料实现自给。欧盟更推出《关键原材料法案》,要求2030年钨自给率提升至15%,同时将越南列为"优先合作伙伴"。可以说如今越南的这张 “王牌”,让中美急得焦头烂额!

在这场没有硝烟的战争中,技术标准成为新的争夺焦点。中国主导制定的《钨精矿化学分析方法》已成为ISO国际标准,而美国材料与试验协会(ASTM)正加速推进替代标准。越南则试图在两者间寻找平衡,其新建的国家钨材料检测中心同时配备了中德两国的检测设备。

诺坡矿的最终归属,将成为全球战略资源治理的转折点。当中国通过"资源+技术+市场"的立体化布局巩固主导地位,当越南在东西方博弈中谋求产业升级优速配资,当美欧通过制度创新试图重构供应链,这场钨资源争夺战早已超越简单的买卖交易。而中美能否将资源优势转化为产业主导权,将取决于能否在这场复合型博弈中构建起更具韧性的供应链生态系统。

正中优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。